2019年12月、青梅に住み始めて豊かな自然を楽しんでいる。「生活」の話題も加えた。

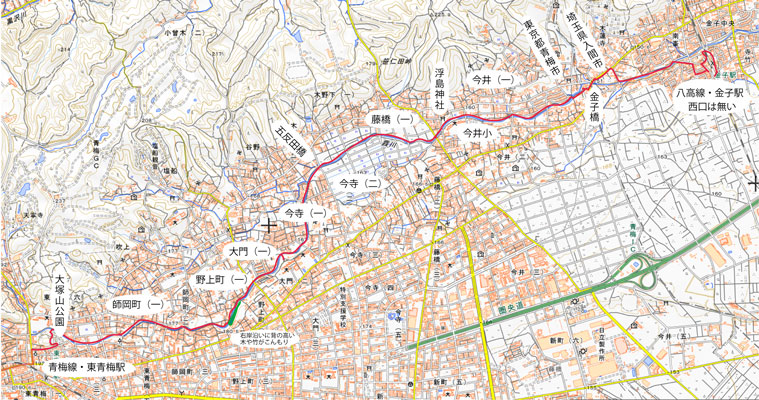

霞川ウォーキング

12:30、滝ノ上町を出発。東青梅の大塚山公演山頂で軽いランチをとる。山を北に降りたところに流れているのが霞川。東に歩き師岡町から野上町へ。茶畑が広がるあたりで前方に鬱蒼とした林が見える(図1)。近くに行くと、川の右岸側に高い木や竹が密集している。期待した神社でも城址でもないようだ。このあたりから川は北東方向へ。この川ではサギやカモを時々見ることができる。今寺で見たサギが図2。このあたりからしばらく水面が消える。地中を流れているのだろう。五反田橋のあたりから道がきれいなレンガ敷きとなる。川に降りる広い階段もあり小さな公園だ(図3)。遊歩道は広大な畑の中に伸びていて、振り返ると奥多摩の峰々がよく見える。朝方であれば富士山も綺麗に見えるということだ。藤木橋のあたりの対岸で、数人が大きな望遠レンズを川に向けている。バードウォッチャーが狙っている鳥がこちらからもよく見える(図4)。金子橋からは埼玉県・入間市。JR金子駅に16:09到着。ここまで、16,906歩、12.56kmの快適なウォーキングだった。

図 霞川沿いのウォーキングマップ

図1 右手に霞川、左手に茶畑、正面に鬱蒼とした林。

(野上町付近)

図2 サギ。この先しばらく水面が見えない。(今寺)

図3 小さな公園。川に降りる階段もある。このあたりから東はレンガ敷きの美しい遊歩道。(今寺)

図4 バードウォッチャーが望遠カメラを向けているのはカワセミか?図の右下に拡大写真(藤橋)

キノコ(続)

<ヌメリスギタケ>

<ヌメリスギタケ> <シロカイメンタケ>

<シロカイメンタケ> <カワラタケ>

<カワラタケ> ラッパのような傘<ウスタケの仲間?>

ラッパのような傘<ウスタケの仲間?> 白色腐朽菌の一種<シハイタケ?>

白色腐朽菌の一種<シハイタケ?> 硬い<カイガラタケ>

硬い<カイガラタケ> 白色腐朽菌の一種<シハイタケ?>

白色腐朽菌の一種<シハイタケ?> 八重のサザンカか。

八重のサザンカか。 モミジ。

モミジ。それでも、今回はカルノコシカケに似ているそれぞれ個性のある形のキノコ、ラッパ型のキノコなどを観察できた。これからは、触った感触や形体、生えている環境なども記録してみよう。

キノコ

柄なし型でオレンジ色と白色。<オレンジ:ヒイロタケ、白:カワラタケか>

柄なし型でオレンジ色と白色。<オレンジ:ヒイロタケ、白:カワラタケか> 柄はよく見えないがあるのだろう。傘が上向きに丸まっているのが面白い。<?>

柄はよく見えないがあるのだろう。傘が上向きに丸まっているのが面白い。<?> 饅頭型の傘の上に点々とイボ。<シロオニタケ>

饅頭型の傘の上に点々とイボ。<シロオニタケ> 凹んだ傘<カバイロツルタケ>

凹んだ傘<カバイロツルタケ> 柄なし型で薄緑。<?>

柄なし型で薄緑。<?> オレンジ色の傘。<タマゴタケ>

オレンジ色の傘。<タマゴタケ> 次の写真8)のように木の根元に20cmほどの大きさの塊。根の一部かと思ったが弾力性があり不気味。<?>

次の写真8)のように木の根元に20cmほどの大きさの塊。根の一部かと思ったが弾力性があり不気味。<?>

切り株にガマガエルがいるのかと思った。柄なし型<?>

切り株にガマガエルがいるのかと思った。柄なし型<?> 切り立った土の面(崖)に生えた柄つき傘型。<?>

切り立った土の面(崖)に生えた柄つき傘型。<?> 崖に生えた柄つき傘型。<ドクベニタケ>

崖に生えた柄つき傘型。<ドクベニタケ> 地面の枯れ草に生えていた。<テングダケの仲間>

地面の枯れ草に生えていた。<テングダケの仲間> 山道の硬い地面に生えていた。<タマゴテングダケ>

山道の硬い地面に生えていた。<タマゴテングダケ> 崖の穴から傘だけ見える。表面のイボが特徴。<オニイグチ>

崖の穴から傘だけ見える。表面のイボが特徴。<オニイグチ> 崖の面に生えた柄つき傘型。薄い赤茶色。<トキイロヒラタケ>

崖の面に生えた柄つき傘型。薄い赤茶色。<トキイロヒラタケ> 砂利道に生えた柄つき傘型。<テングダケ>

砂利道に生えた柄つき傘型。<テングダケ> 道に倒れていた。<シロタマゴテングダケ>

道に倒れていた。<シロタマゴテングダケ> <ツルタケ>

<ツルタケ> 土に生えていた。<シロキクラゲ>もしシロキクラゲなら食用だが・・・?

土に生えていた。<シロキクラゲ>もしシロキクラゲなら食用だが・・・? <ナラタケ>---なら、食用だが?

<ナラタケ>---なら、食用だが? <シロハツ>---なら、これも食用だが?

<シロハツ>---なら、これも食用だが? <?>

<?> 饅頭の表面にクリームをまぶしたような異形<?>

饅頭の表面にクリームをまぶしたような異形<?> 凹んだ傘。<?>

凹んだ傘。<?> <コフキサルノコシカケ>---なら、薬用?ガンに効く?

<コフキサルノコシカケ>---なら、薬用?ガンに効く? <ハダイロガサ>---なら、食用だが?

<ハダイロガサ>---なら、食用だが? 柄があるかどうか確認していない。<?>

柄があるかどうか確認していない。<?> 山道に真っ白な姿が目立った。<ササクレシロオニタケ>と判定されたが、3)との違いはわからない。

山道に真っ白な姿が目立った。<ササクレシロオニタケ>と判定されたが、3)との違いはわからない。 <カワラタケ>

<カワラタケ> <カイメンタケ>

<カイメンタケ> 土の上に、たくさんの饅頭を重ねたような姿。<?>

土の上に、たくさんの饅頭を重ねたような姿。<?> こちらは孤立した土色の饅頭で幅20cmほど。不気味。<?>

こちらは孤立した土色の饅頭で幅20cmほど。不気味。<?> <タマゴタケ>の幼菌らしい。

<タマゴタケ>の幼菌らしい。 <タマゴタケ>の成菌らしい。

<タマゴタケ>の成菌らしい。 <コフキサルノコシカケ>---35)と同じか?

<コフキサルノコシカケ>---35)と同じか? 高さが40cmとびっくりするほど大きい姿。<オオシロカラカサタケ>の幼菌らしい。

高さが40cmとびっくりするほど大きい姿。<オオシロカラカサタケ>の幼菌らしい。 高さが40cmとびっくりするほど大きい姿。<オオシロカラカサタケ>の成菌らしい。

高さが40cmとびっくりするほど大きい姿。<オオシロカラカサタケ>の成菌らしい。カマキリ

金属の手すりの上を歩いている鮮やかな緑色の姿に惹

きつけられた。背景が白くて引き立っているのか。

カマキリに出会うのは縁起が良い、と聞いたことがある。

こちらを見上げる仕草が可愛い。

仮面舞踏会の仮面のようだな。

夕焼け

天上に向かって炎をあげる山火事のように見える夕焼け

サルスベリの並木 ー 五日市

JR武蔵五日市駅から檜原ひのはら街道を西へ行くと、あっと驚く花の並木。

道の先の山は、「戸倉城山」。

青空に映えるサルスベリの赤花、白花。しばし猛暑を忘れる。百日紅と書くので、3ヶ月は咲いているのだろうか?

青空に映えるサルスベリの赤花、白花。しばし猛暑を忘れる。百日紅と書くので、3ヶ月は咲いているのだろうか? 東側の武蔵五日市駅の方向を振り返る。

東側の武蔵五日市駅の方向を振り返る。五日市は青梅からも近いが、このような美しい並木があるとは知らなかった。

「ゴミは持ち帰ってください!」

マンションのごみ集積所に頻繁に不法投棄がされる。多摩川の河原でバーベキューをした人たちが置いていくようだ。

残置物の袋の中は分別されないカン、ガラス瓶、プラスチック、紙製品、食品の残り物、など。分別されていないゴミは、市の収集車に収集してもらえない。不法投棄は犯罪なのに警察に訴えても取り合ってもらえない。

やむをえず、マンションの管理人がゴミ袋を開けて分別することを強いられてきた!!!

残置物の袋の中は分別されないカン、ガラス瓶、プラスチック、紙製品、食品の残り物、など。分別されていないゴミは、市の収集車に収集してもらえない。不法投棄は犯罪なのに警察に訴えても取り合ってもらえない。

やむをえず、マンションの管理人がゴミ袋を開けて分別することを強いられてきた!!!2025.6.23(月)朝 放置ゴミ5個 分別実施

2025.6.24(火)午後 標識掲示

2025.6.30(月)朝 放置ゴミなし 一昨日(土)、昨日(日)ともに晴天で河原には多くの外国人がバーベキューを楽しんでいた。掲示の効果があったようだ。

2025.7.14(月)標識設置以来3週間、放置ゴミ一件もない。

わかりやすい標識と言語が河原で楽しむ人の良心に訴えることができたとすれば嬉しいことだ。

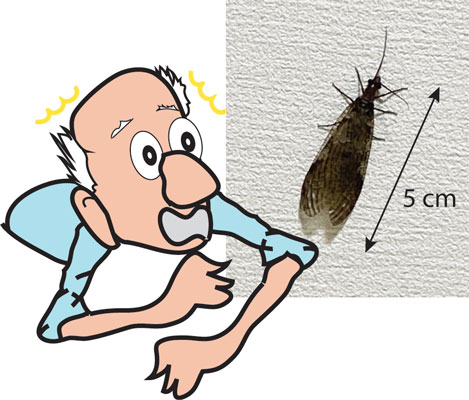

大型のカミキリムシ

部屋の壁に大きなカミキリムシ。金色の模様が美しい。

シロスジカミキリだ。

側面にも金色の筋

セロハン袋で捕獲、体長は約5cm

腹端が縦長だからメスだろう。

壁にとまっている時もセロハン袋の中でも、金粉をまとった姿が見事で、堂々として風格があった。手元に置

いておきたかったが、ベランダで袋から出したら勢いよく飛んでいった。

春が来た!

メンガタスズメ?

2種類のワシ?タカ?トンビ?の空中戦

大空に優雅に飛ぶ2羽の鳥。2羽ともに猛禽類だが、なんという鳥だろうか?

最初は仲良く飛んでいると思ったが、ときどき一羽がもう一羽を襲っているように見える。種類も違うようだ。攻撃している方の体は

全体に褐色だが攻撃を受けている方は背中側にも腹側にも白い部分がある。攻撃鳥はこの辺りを縄張りにするトンビかな?攻撃を軽くかわしているほうはタカだろうか?

攻撃されている方の鳥には白い部分がある。

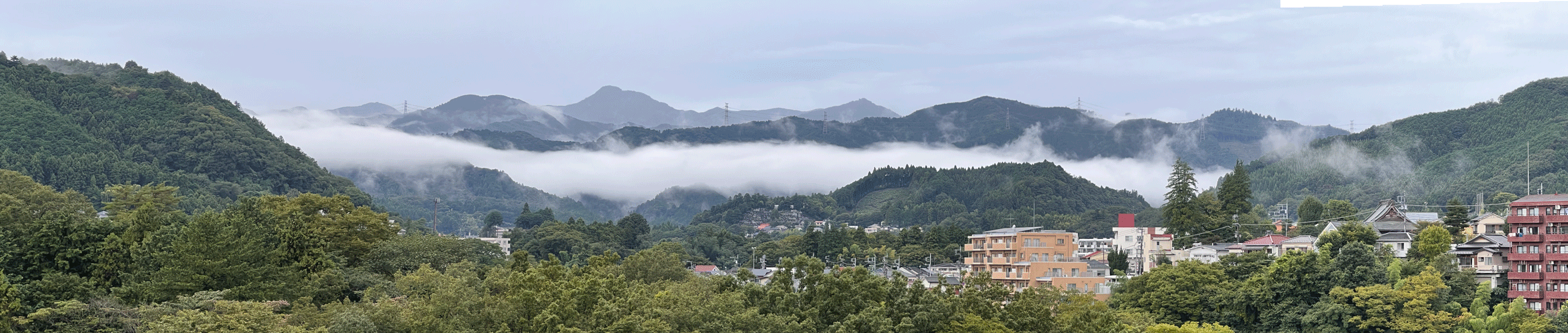

薄化粧の富士山と関東山地の山々

富士山の頂上付近は薄い雪化粧で周囲にもくもくとした雲をまとっている。

富士山の右は奥多摩の大岳山。

吉見百穴からは、富士山をバックに丹沢山塊、奥多摩、奥武蔵、秩父、そして浅間山までの関東山地がよく見える。連続写真を作成して山座同定を実施した。

街は、東武東上線東松山駅付近(東松山市)、手前の川は荒川の支流の市野川。

立冬

空に拡がる羊雲に見惚れて撮影した。昨日が立冬。急に寒くなった。今朝は4℃。昨日、富士山が冠雪したが、史上最も遅い初冠雪ということだ。木々の紅葉は始まったばかり。きれいに色づくのは一ヶ月先の12月中旬であろう。

夕焼け

9月に入っても続いた史上最長の猛暑が9月20日ごろに急に収まった。秋雨前線が南下したためで、気温が急激に低下して雨の日が続いた。その前線もさらに南下したためか、10月10日ごろから好天となった。夕焼け雲をバックに黒い雲が描く模様が絵画のように美しい。

9月に入っても続いた史上最長の猛暑が9月20日ごろに急に収まった。秋雨前線が南下したためで、気温が急激に低下して雨の日が続いた。その前線もさらに南下したためか、10月10日ごろから好天となった。夕焼け雲をバックに黒い雲が描く模様が絵画のように美しい。

盛夏 ー 多摩川の河原(釜の淵公園)

タマムシ - 昨年から虫などの生物が激減している!

ベランダの床にタマムシがいる。独特の金属光沢が美しい。

ところで、我が家のベランダには夏になると色々な小型生物が現れるのに、昨年あたりから激減した。例えば、蚊。蚊取り線香が不要になった。小さな蛾、トビケラ、カゲロウ、テントウムシなどが窓ガラスや網戸に集まっていたのに、この夏は非常に少ない。そういえば、初夏にいつも登ってきていたアマガエルも全く見ていない。

これは異変だ。猛暑など気候変動の影響かもしれない。虫やカエルの次はヒトに影響が出るのではないか。これまで以上に自然を注意深く観察しよう。

ベランダの床でもがいている

ベランダの床でもがいている

ひっくり返した

シクラメンに出現した八重の花!

イソヒヨドリ

積雪

14:30 降り始めて4時間経った

17:00 激しく降り続いている

20:45 小降りになった

雲・川面の光

大岳山から青空に伸びる。スジが重なってつくる模様が美しい。空気が波のように変化してそれに沿って雲も波状になるのだろう。

夕陽に映える。帯と帯の間隔が広がって、その根本は厚みのある塊のように見える。大空のキャンパスでも狭いと言わんばかりの勢いだ。

多摩川の川面で踊る光 ー 見ていると、つぎつぎ主役・脇役が姿を替えて変化していく様が面白い。

彩雲

太陽の左(南)側

太陽(イラスト)

太陽の右(北)側

彩雲は、「瑞兆」つまり、良いことが起こる前触れ、と言われている!楽しみにしていよう。

釜の淵公園の紅葉

2023年の夏は猛暑だった。そのせいで季節がずれたのか、紅葉が12月中旬まで鮮やかだ。

2023年の夏は猛暑だった。そのせいで季節がずれたのか、紅葉が12月中旬まで鮮やかだ。巾着田(きんちゃくだ)の曼珠沙華(まんじゅしゃげ=彼岸花)公園・日和田山

巾着田・曼珠沙華公園 - 500万本の曼珠沙華(彼岸花)、遠方の山はこのあと登る日和田山

巾着田・曼珠沙華公園 - 500万本の曼珠沙華(彼岸花)、遠方の山はこのあと登る日和田山

日和田山の岩山登山は楽しい

山頂近くの金刀比羅神社から眼下の巾着田を望む。円形の外周の林の中に高麗川が流れ曼珠沙華公園がある。

後方に新武蔵丘ゴルフコース、左手地平線に西武ドーム

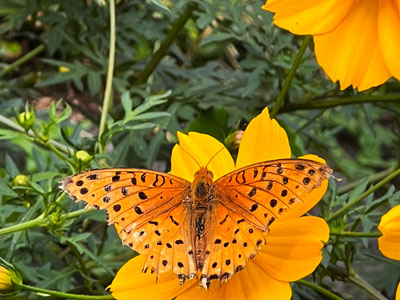

ツマグロヒョウモン

恋の乱舞

メス 羽の端に黒白の模様が目立つ

メス 羽の端に黒白の模様が目立つ オス

オス岩井堂でカモシカと鉢合わせ

岩井堂 左手の谷の真下に成木川。右手の崖を登る。

岩井堂 左手の谷の真下に成木川。右手の崖を登る。

鉢合わせしたニホンカモシカ

岩井観音堂からさらに切り立った崖道を登って、人ひとり通るのがやっとという細い岩の道で、ふと見上げるとニホンカモシカが道を塞いでこちらを見ている。目の前数メートル。すれ違うのは無理だろうが、やっと登った鎖場を引き返したくない。ニホンカモシカは穏やかな性格らしく、じっと我が方を観察している。攻撃性は感じられないが、ツノが生えているのでちょっと怖い。慌ててはいけないと呼吸を整えて写真を撮ってから、静かににらめっこして、どいてくれないかと、話しかけたら、直後に写真左の岩の急斜面を駆け降りていった。写真では、優しそうな目をしています。ニホンカモシカって鹿の仲間ではなく牛や羊の仲間だそうだ。

岩井堂の観音像が川で流れて浅草で拾われた、という言い伝えについて、観音像がどのような川を通って浅草にたどり着いたのか気になった。岩井堂は埼玉ー東京の県都境界のわずかに埼玉県側にあり、その真下に流れるのが成木川。現在の河川図(図3)を見ると、成木川に落ちた観音像は、成木川ー入間川ー荒川ー隅田川を通って浅草にたどり着いたように見える。

たなびく雲(秋分の日)

盛夏の河原

青梅花火

満開の桜

紅葉

朝の虹は西の空

5:54 朝の虹 (青梅・釜の淵公園と多摩川、遠方は奥多摩の山々で正面は大岳山)

同じ虹を柳淵橋の公園側から

6:01 虹の左の裾は林の手前に 見える。ここから林までは250mだから虹までの距離は250mより近いということだ。

6:01 虹の左の裾は林の手前に 見える。ここから林までは250mだから虹までの距離は250mより近いということだ。

赤橙黄緑青藍紫の七色が識別できる。紫の下にうっすらと明るい帯が見える。これはなんだろう?もしかしたら[目に見えない]近紫外線域の帯がカメラの感光体に捉えられたものが見えているのだろうか??

虹の円弧の外、つまり赤の外側は円弧の内側に比べて暗いのがよくわかる(アレキサンダーの暗帯)。

赤橙黄緑青藍紫の七色が識別できる。紫の下にうっすらと明るい帯が見える。これはなんだろう?もしかしたら[目に見えない]近紫外線域の帯がカメラの感光体に捉えられたものが見えているのだろうか??

虹の円弧の外、つまり赤の外側は円弧の内側に比べて暗いのがよくわかる(アレキサンダーの暗帯)。

夕方の虹は東の空

17:23 夕方の虹 多摩川と釜の淵公園

17:23 夕方の虹 多摩川と釜の淵公園

17:31 同じ虹を別の場所から

17:31 同じ虹を別の場所から

アマガエル

この季節になると地上7階の我が家までアマガエルが現れる。アマガエルは英語のtreefrogと同じ種で、名前の通り高いところを好むようだ。これは鉢の色に合わせてまだらの褐色。夕方、多分同じ個体が建物の反対側にいた。ヒトの生活圏が好きなのだろうか。

10:29 浅底の鉢で水浴中

10:33 壁を登り始めた

16:28 建物の反対側の階段上

多摩川の河原に咲く花

アヤメ

キショウブ(アヤメ科)

ユウゲショウ 夕化粧の意とか

オニタビラコ(鬼田平子)ホトケノザの仲間らしい

ハイノキ科のサワフタギと思われる。日本の木では 珍しく青い実をつけるというので、秋にまた見に来よう。

トビケラ

体長 30mm 体長 12mm

この2匹、トビケラらしい。大きさはだいぶ違うけれど形はよく似ている。ウェブサイトには、トビケラを専門に扱うページも多くちょっとびっくり。

京都府のトビケラ トビケラ入門 トビケラのページ

これらのページの主役は幼虫で、成虫の

写真が少なく、我が家に来る2匹の詳しい種名はわからなかった。

水質がきれいな河川に住む水中生物で、種類が多く、 日本で1000種、世界で14000種が知られていて新種 の発見も相次いでいるとのことだ。

網戸やガラス戸にとまった2匹はじ〜として動かない。 戸を動かしたり揺すったりしても飛び立つことはない。 もう生命の役割をほぼ終えて、昔の水中生活を懐かし んでいるのかもしれない。

高積雲(羊雲)の夕焼け

(午後4時27分)

(午後4時27分)

(午後4時50分)

(午後4時50分)

(午後4時51分)

(午後4時51分)

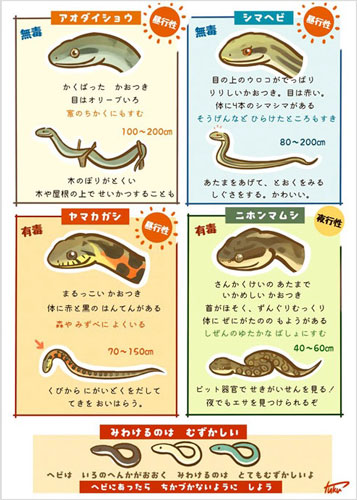

蛇

多摩川の川面を移動する霧

午後4時50分

午後4時50分

午後5時10分

午後5時10分

ドクダミに八重の花が

これが普通の花の形。花弁(のように見えるホウ)は4枚。

ドクダミの花は子供の頃から馴染み深いが、八重の花があるとは知らなかった。

一般に「八重咲き」というのは突然変異で出現し、雄しべや雌しべが花びらに変形したもののようだ。

子供の頃、擦り傷をつくった時などドクダミの汁をなすりつけるようなことをした思い出がある。ドクダミの焼酎などにつけてチンキを作る方もおられるようだ。機会があればつくってみよう。

八重のドクダミ

八重のドクダミ

これは5枚のホウを持つドクダミ。

トンビとカラスの空中戦

悠々と飛んでいたトンビ 山は麻生山(左)と大岳山(右)トンビが木陰のカラスにちょっかいを出した・・・

悠々と飛んでいたトンビ 山は麻生山(左)と大岳山(右)トンビが木陰のカラスにちょっかいを出した・・・

敢然と襲いかかるカラス・・・ トンビ「じょ、冗談だってば・・」

敢然と襲いかかるカラス・・・ トンビ「じょ、冗談だってば・・」

トンビ「おい、やめろよ、やめろよ・・」

カラス「まだ参ってないな・・・」

カラス「まだ参ってないな・・・」

カラス「これでもか!」 トンビ「コリャかなわん」

カラス「これでもか!」 トンビ「コリャかなわん」

トンビ・カラス「今日のところはこれで。また会おう・・」

昔々、トンビは染物屋をやっていて鳥たちに美しい柄を色付けしてやっていた。カラスが自分もおしゃれをしたいと、トンビのところに色付けを頼みにきた。 その時トンビはどうしたことか染料を間違えてカラスを真っ黒に色付けしてしまった。英語でもクローと呼ばれる始末。 怒ったカラスは、それ以来トンビに出会うと「どうしてくれるんだ!」と襲いかかるんだとさ。

ヘビトンボ

ウィキペディアによると、ヘビトンボ目・ヘビトンボ科の昆虫で、噛み付く習性が名前の由来とか。食いつかれなくてよかった。

幼虫はきれいな河川の上流に生息する。清冽な水質の指標生物の一つである、との記事は注目される。

源平咲きの桜???

4月16日(左の写真)近所の家に咲いているこの八重桜、濃い紅色と白の花が同じ株に咲いている!奇妙なのは、白花は大輪の八重桜である一方、赤花は 小さく未熟であることだ。しばらく観察を続けよう。

4月24日(右の写真) 9日間で、濃い赤色の花が開くと薄ピンクの八重桜になることがわかった。この色の変化は面白く不思議だ。「源平咲き」ではない。

源平咲きの梅

ニリンソウ

公園に取って返してあちこち回るが今度は6枚の花が見つからない。見たのは5枚の (3枚目の写真)ものでこれがここでは「主流」であるようだ。別のサイトでは、萼片の数は5〜6枚、 とあり6枚のものの写真もある。5枚のと6枚のものでは萼片の形も違うようだ。 萼片7枚のものもあった!(4枚目の写真)

源平咲きのモモ

ハナモモ

釜の淵公園の桜

ジンチョウゲ沈丁花(左)とミツマタ三椏(右)

ゴジラのラジオ体操

青梅の北、成木地区は丘の谷間に広がる静かな散村。成木小学校から安楽寺をまわるウォーキングに行った。午後4時過ぎごろ、夕日のなかに現れたこの景色に見とれてしまった。一瞬なんだかわからない。子供の頃あちこちで見られた風景だったような気がする。そうだこれは「桑」だ!

カタクリ 片栗

アメリカの自然公園を歩いているとき見つけた黄色のカタクリが左写真である。ニューヨーク州、Teatown Lake Reservtion (2018.4.28)

紅辛夷 ベニコブシ (Magnolia kobus)

房桜 フサザクラ (Euptelea polyandra)

桜とは全く無関係の種類で、早春に赤く華やかに桜に見立てたのだろ。一属一種で古代植物の一つという。

フサアカシア(ミモザアカシア)

ロウバイ 蝋梅

鳥と動物たち

鳥と動物たち