2021年春にベランダ園芸を始めた。花を育てるのは30年ぶりだ。その昔、「着生ラン」という、自然界で木の表面に着生するランが特に好きだった。日本固有のものはフウランやセッコクなどが有名だが、胡蝶蘭やカトレヤも着生ランだ。それらを枯れ木に着生させて育ててみよう。というわけで着生ランを買い求めると同時に、着生させる台となる枯れ木などを探した。そうしているうちに山道に落ちている「倒木」や、河原やダムにある「流木」そのものに表れている自然の造形美に興味を持った。世の中では流木アートDriftwood Artと呼ばれる分野だ。

2024.2.12に写真を追加しました。

1)ナゴランの流木着け

ナゴランは沖縄など日本の暖かい地方に自生する野生ラン。自生地では樹上に着生しているというので多摩川の河原で流木を採取してきて図のように着生させた。木の曲線とのマッチが面白い。2株のランもこの環境を気に入ってくれたのか、葉のつやも良く花芽を一つずつ伸ばしている。6〜7月の開花が楽しみだ。

これが「流木アート」との付き合いの始まりであった。

2021.3.27 名護ランの根を水苔で覆い麻紐で固定した。

2021.3.27

2021.3.27

2021.5.27 見事な花が開き、夕刻時に芳香を放っている。

2021.6.16 紐と水苔を取り去った。太い根が木をしっかり捉えている。

2021.6.16 紐と水苔を取り去った。太い根が木をしっかり捉えている。

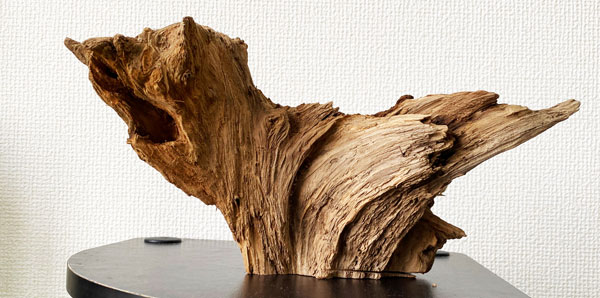

2)咆哮

2021.3.16 採取

青梅・黒沢川の源流をたどって急坂を登っているとき足元にある倒木に気づいた。それを持ち帰って、表面のもろい部分を取り除いた。横から眺めると動物が吠えているように見える。上部の「背中」は細かな流れ模様が美しい。山で拾ったから「流木」ではないが、木の形の面白さに目覚めた一品である。

3)深海魚

2021.3.26 採取

「青梅の杜」の山道で見つけたもの。深海生物のようにも見える。

デンドロビウムを着生させてみた。機嫌よく成長している。

デンドロビウムを着生させてみた。機嫌よく成長している。

4)ちびまる

2021.3.25

「咆哮」の下部をノコギリで薄く切ったときに偶然こんな木片が得られた。

5)翼竜誕生

2021.3.26 採取

「青梅の杜」の山道で見つけたもの。叫び声を上げ、翼を大きく拡げているように見える。

6)千手

2021.3.26 採取

やはり「青梅の杜」の山道で見つけたもの。

7)狐の顔

2021.3.16 採取

「咆哮」を採取した日、青梅丘陵の尾根から石神前駅に降りる山道で採取。表も裏も犬科の動物の顔に見える。キツネと老オオカミだろうか。後者の表情はなかなか味がある。

8)火焔

2021.3.26

やはり「青梅の杜」の山道で見つけたもの。これを赤漆で塗ったら火焔のように見えるだろうか?木工品を塗装するのは小学校?中学校?以来だから実施してみたい。

9)洞穴

2021.4.6

青梅市・長渕の河原で採取。植物を着生させるのに良さそうだ。

10)

2021.4.7 採取

2021.4.11 着生

2021.4.11 着生

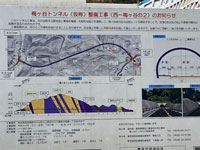

青梅市西南の梅ヶ谷と日ノ出町の平井川の谷の間にあるのが梅の木尾根。その尾根を越える青梅ー肝要間の山道を歩いた。肝要峠の近くで曲線を描く木切れを採取した。園芸店でお値下げ品のデンドロビウム3株を着けたら素晴らしい組み合わせになった。(この山道の地下を掘るトンネル工事をしていた。)

肝要峠の山道にて

梅ヶ谷トンネル工事の説明図

Dendrobium Pinolino (東京花壇)

11)東平の顔

2021.4.15 採取

埼玉県秩父・名栗にある有馬ダムの石垣でたくさんの流木を見た。山道で採集したものと違って角が取れ滑らかなものが多い。特にこれは脆い部分が無く全体に硬い表面であり、またなぜか自然に黒化して面白い模様ができあがっている。眺めているうちに人の顔に見えてきた。目も鼻も口も揃っていて遠方をじっと見つめている。そうだ、これは私自身の顔なのかも知れない。

12)ピエロの花台に胡蝶蘭

2021.4.16 採取

やはり埼玉県秩父・名栗にある有馬ダムで花台になりそうなものを見つけたのがこれ。小型の胡蝶蘭を着けてみた。とても良い感じだ。あらためてよく眺めると、帽子をかぶったピエロのおじさんの優しい笑顔が見える。

13)母子竜

宝物はどうしたら見つけられるのか?

2021年、山道を歩いてふと足元の倒木の小さな塊に興味を持って集めてみるとなかなか面白い。あっという間にコレクションが増えた。狭い我が家には置き場がなくなった。山道のウォーキングはその後も続けているが熱意は少し冷めた。それで気づいたことがある。興味を持ち始めた頃は、醜い倒木や流木の中に逸品の姿が見えてそのようなものがつぎつぎ目についたのに、気持ちが冷めた後はそのような宝が現れなくなったのだ。

なるほど、宝探しというのは秘密の地図を手に入れることではなくて自分の心の中に秘密があるのかもしれないな。(2024.2.12)

なるほど、宝探しというのは秘密の地図を手に入れることではなくて自分の心の中に秘密があるのかもしれないな。(2024.2.12)

14)インディアン 15)鳥

逆だって波だった髪、わざと厚く強調した唇を持つインディアンに見立てた。黒い部分は自然にできたもので、「東平の顔」と同様の黒化。全体を透明なラッカーで塗装した。(2022年ごろ名取ダムで採取。)

平たいくちばしは水鳥だろうか(採取日、土地ともに不明)

16)骨 17)大きな釣り針

動物の骨のように見える。(2022年ごろ奥多摩湖南岸の道で採取。)

ひらがなの「し」の形(採取日、土地ともに不明)

18)蛇

滑らかにうねった長い木端というのはなかなか見つからないが、これはちょうど良い長さでうねり方も面白い。(2022年ごろ名取ダムで採取。)